中国速度重新定义“距离”

导读:早上在重庆观音桥扒完一碗红汤小面,中午就能坐在成都春熙路啃着冷吃兔刷手机;老家万州的外婆上周刚发来视频——她攥着高铁票站在重庆北站门口,笑说“我自己买的票,刷身份证就能进

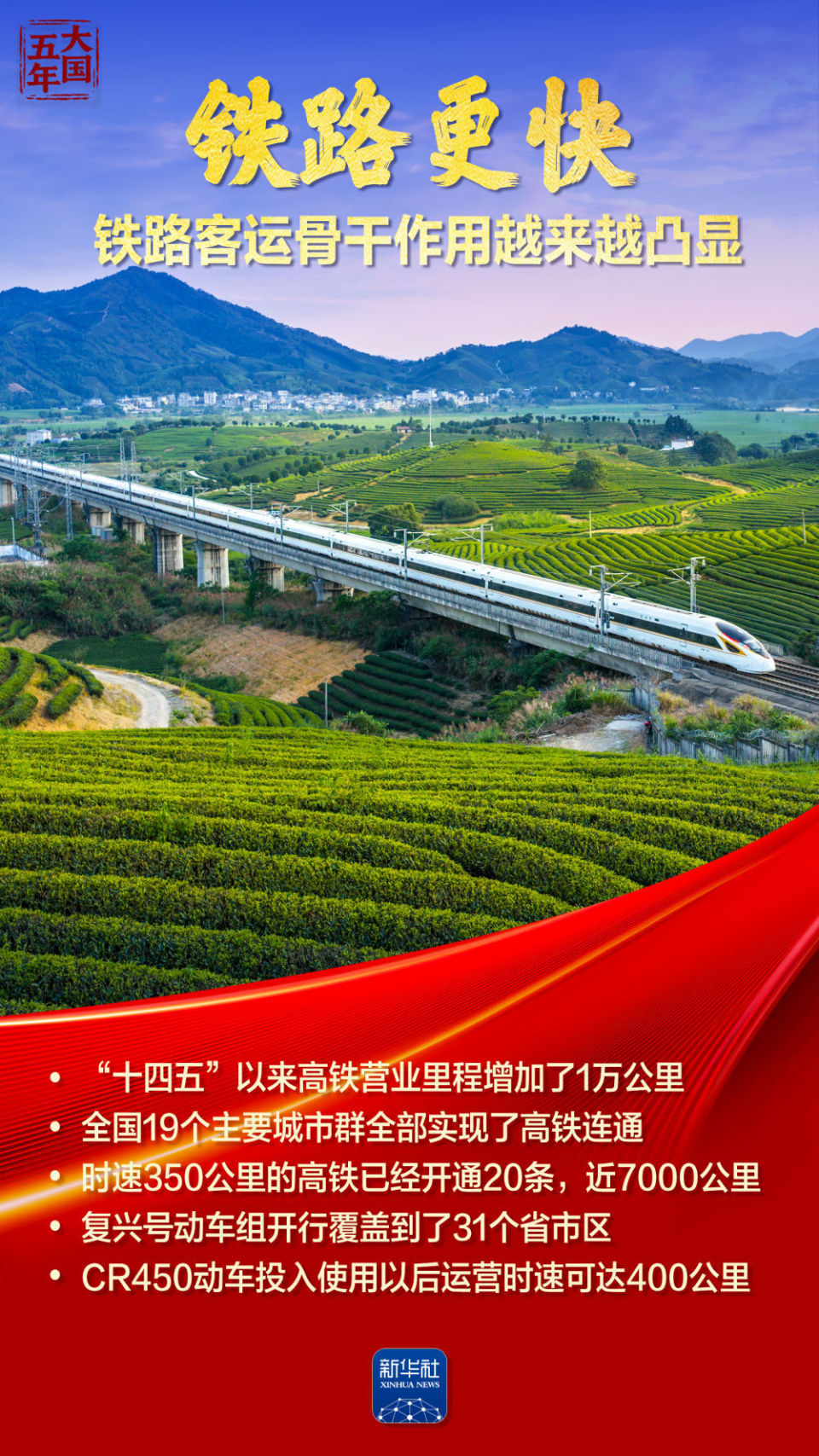

早上在重庆观音桥扒完一碗红汤小面,中午就能坐在成都春熙路啃着冷吃兔刷手机;老家万州的外婆上周刚发来视频——她攥着高铁票站在重庆北站门口,笑说“我自己买的票,刷身份证就能进站”。这不是什么“科幻剧情”,是这五年“中国速度”给普通人最贴肤的改变:当高速路铺到村头、高铁连起城市、5G钻进家门,我们对“距离”的认知,早被悄悄换成了生活里的“小方便”。

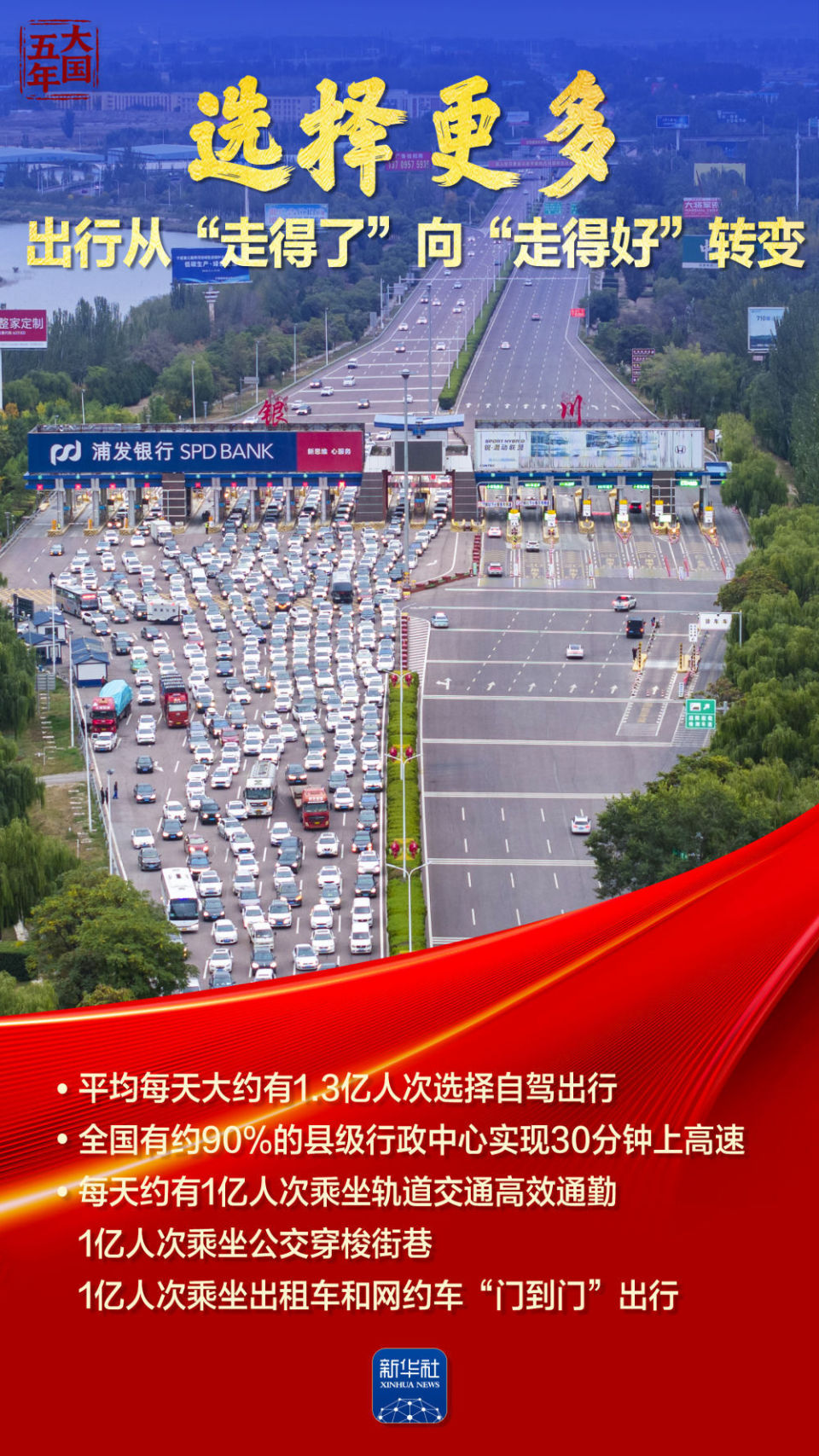

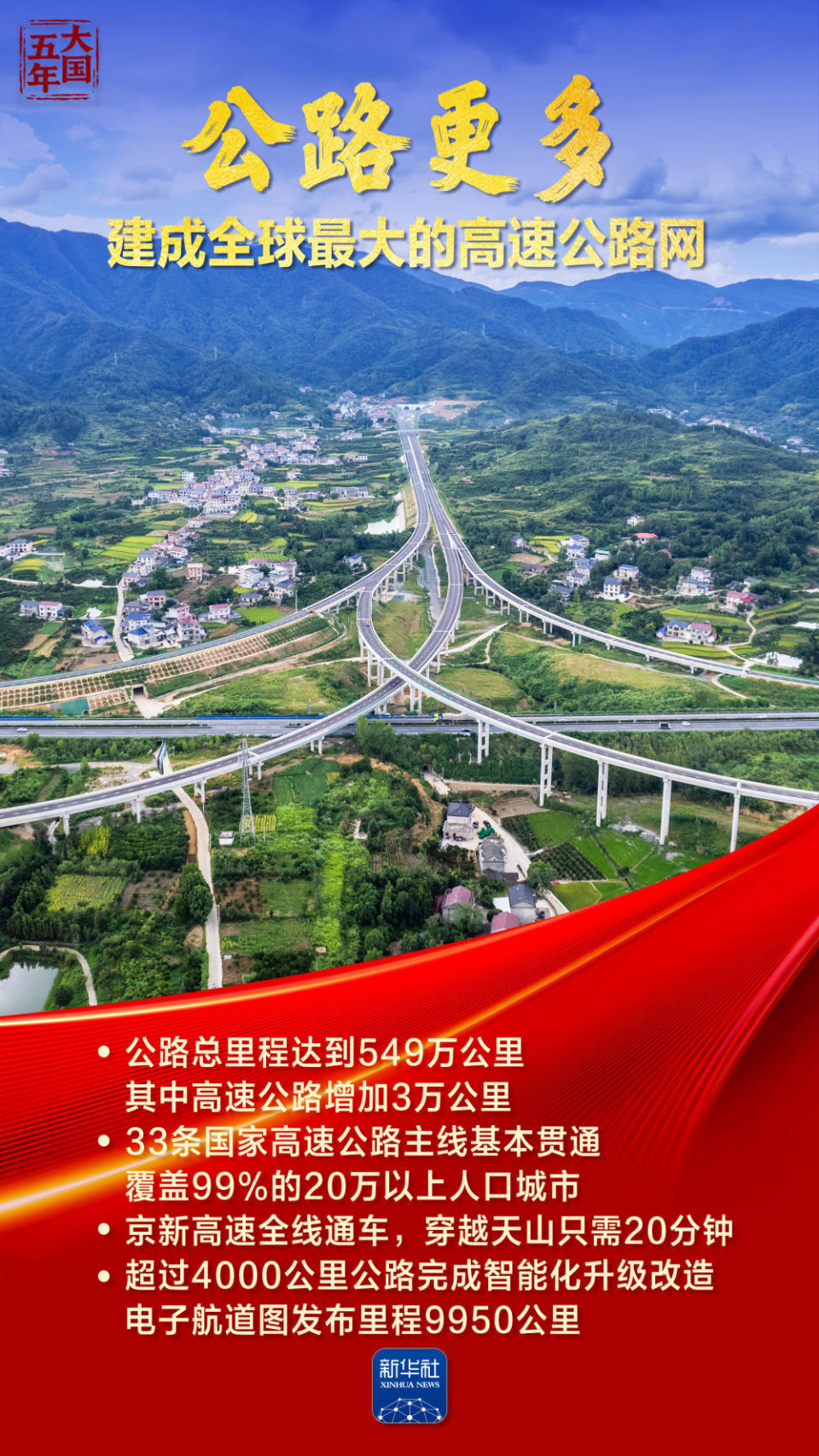

这五年的中国交通网,像给大地织了件“速通外套”——全球最大的高速公路网串起了深山里的竹屋和CBD的玻璃楼,以前要翻两座山的村路,现在开车10分钟就能上高速;四通八达的高铁线路连起了大江南北,“八纵八横”的骨架里藏着无数“说走就走”的底气:从重庆到西安的高铁开通后,我同事每周都能回趟老家,“以前坐火车要12小时,现在3小时就到,周末能陪爸妈吃两顿饺子”;就连乡村的泥巴路都变了样,老家村里的硬化路通到了每家门口,去年秋天的柑橘刚摘下来,当天就能运到重庆超市,比以前多卖了三成价钱。

更有意思的是,“速度”早不止是“路上的轮子”。广泛覆盖的5G网络让爷爷能跟深圳的孙子视频,画面清楚得能看见孙子校服上的污渍;智慧购票让爸妈再也不用凌晨去车站排队——现在他们躺在沙发上刷手机,就能搞定我周末回家的高铁票。原来“距离”从来不是冷冰冰的公里数,是“从家到车站的10分钟”,是“指尖点两下就能见到人的温度”。

跑运输的张哥最有发言权:“以前拉货去贵阳要走一天,现在高速通了,4小时就到,油钱省一半,上个月刚换了辆新货车”;刚毕业的小夏说“每次去西安出差,高铁上刷两集剧就到,比坐地铁还方便”;外婆举着手机给我看她的购票记录:“你看,我会选靠窗的位置,还能选下铺,比你小时候带我去县城还简单”。

这些藏在烟火里的细节,才是“中国速度”最实在的模样。它不是新闻里的“全球第一”,不是报表上的数字,是普通人“能更快见到想见的人”“能更轻松做成想做的事”的小确幸。当高速路串起村与城,当5G连起指尖与远方,当智慧服务摸得到生活的褶皱,我们才明白:“中国速度”从来不是为了“快”而快,是为了让每一个人,都能更贴近自己想要的生活——毕竟,“距离”的终极定义,从来都是“心与心的距离”啊。